○坂祝町職員人事評価実施規程

平成27年4月1日

訓令第14号

坂祝町職員勤務評価実施規程(平成23年訓令第40号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 坂祝町職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 業務評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価領域 通常業務における効率性及び正確性について客観的に評価することをいう。

(4) 能力評価 評価項目ごとに定める評価要素及び着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(5) 行事への参加 町内の行事等への参加を記載すること。評価点としては、関係行事への参加により1ポイントを加算する。行事についてはおおむね毎年実施される町主催等の行事。

(6) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、その状況を自己及び評価者が記録する書式をいう。

(人事評価の目的)

第3条 人事評価は、職員の職務に関する成果及び成果を生み出す過程における職務遂行能力並びに職務遂行能力に現れた職員の保有する知識、能力、執務姿勢等を、職員ごとに公正かつ適正に評価することを目的とする。

2 人事評価は、職員の勤務能率の増進を図るため、職員の執務について定期的に勤務成績の評価を行い、その評価の結果が職員の監督、指導及び人事管理のための公平な資料の一つとして、町長の確認を経て公式に記録されることを目的とする。

(人事評価の対象者)

第4条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職、単純な労務に雇用される職員(以下「単労職」という。)及び定年前再任用、暫定再任用の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者及び確認者)

第5条 人事評価の第1評価者、第2評価者及び確認者は、次のとおりとする。

被評価者 | 第1評価者 | 第2評価者 | 確認者 |

参事・課長・主幹・技官 | 副町長 | 町長 | 町長 |

課長補佐・係長 | 課長 | 副町長 | 町長 |

主任主査、主査、主任、主事、主事補、単労職及び定年前再任用、暫定再任用の職員(以下、「主任主査以下」という。) | 技官、主幹、課長補佐・係長 | 課長 | 町長 |

※教育委員会事務局の職員は、表中の「副町長」を「教育長」に読み替えて適用する。

※会計管理者、議会事務局長は、それぞれ「課長」に読み替えて適用する。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(1) 前期 毎年4月1日から9月30日まで

(2) 後期 毎年10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の評価期間において人事評価を受けることができなかった職員及び町長が特に必要と認める職員については、町長が定める期間において人事評価を実施する。

(人事評価における評価の付与等)

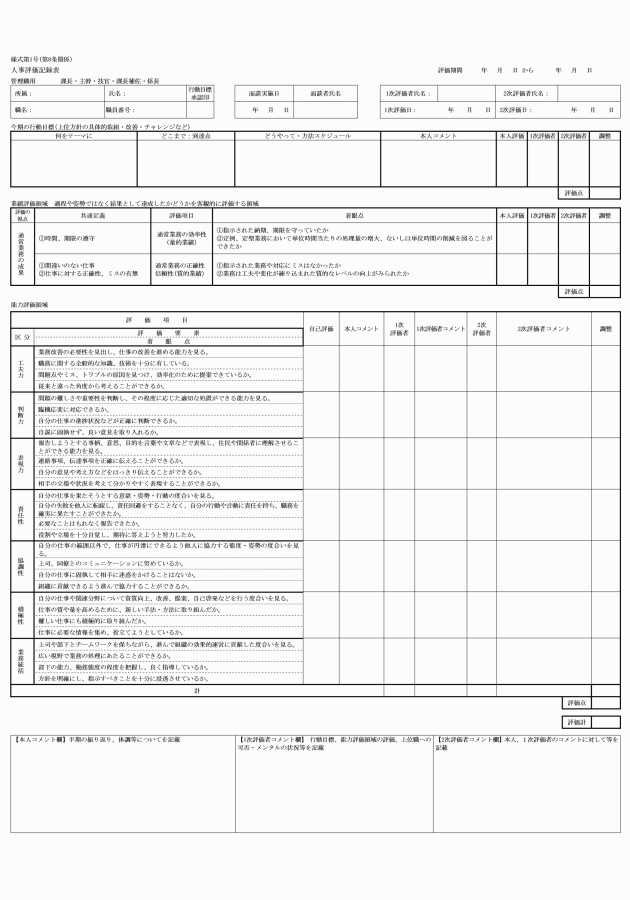

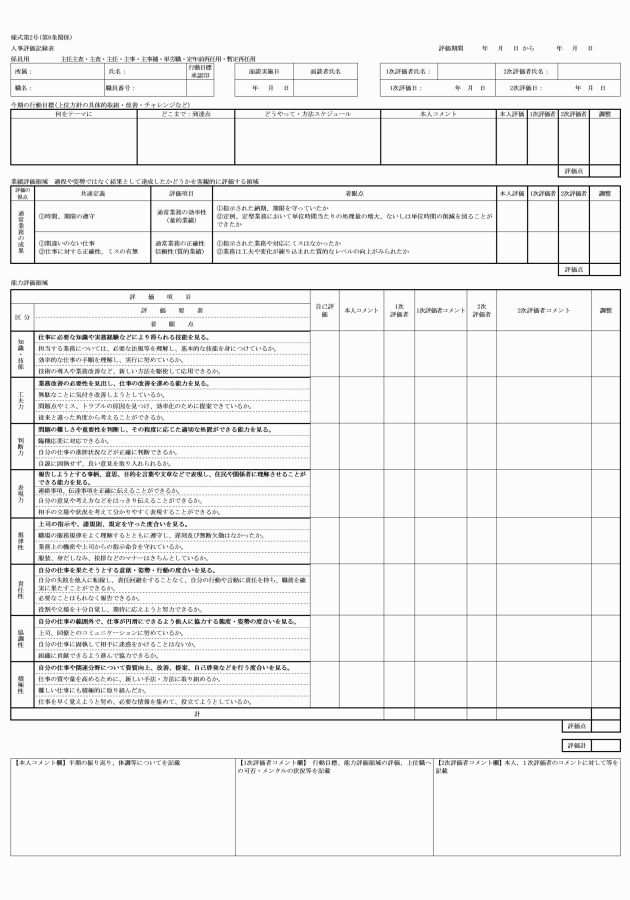

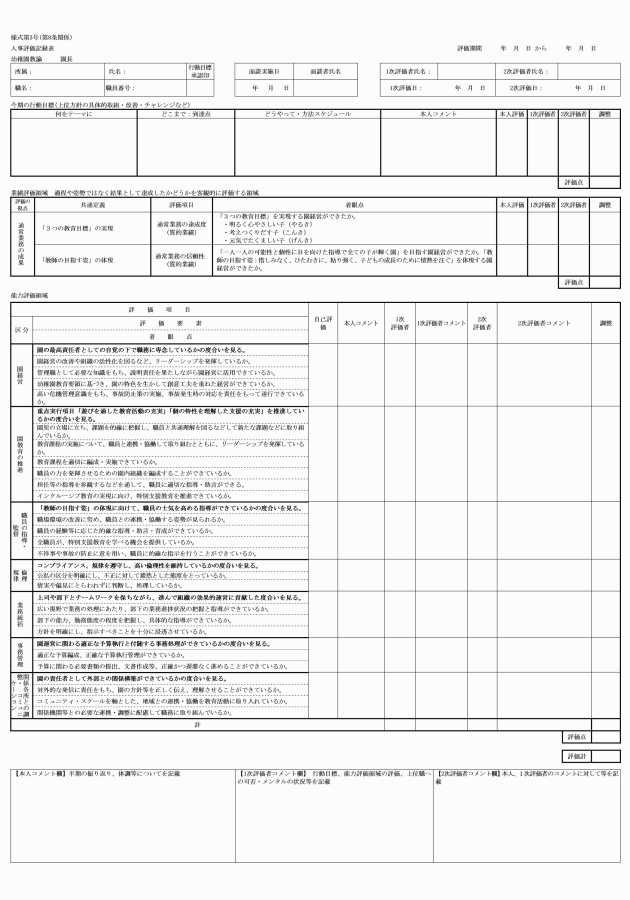

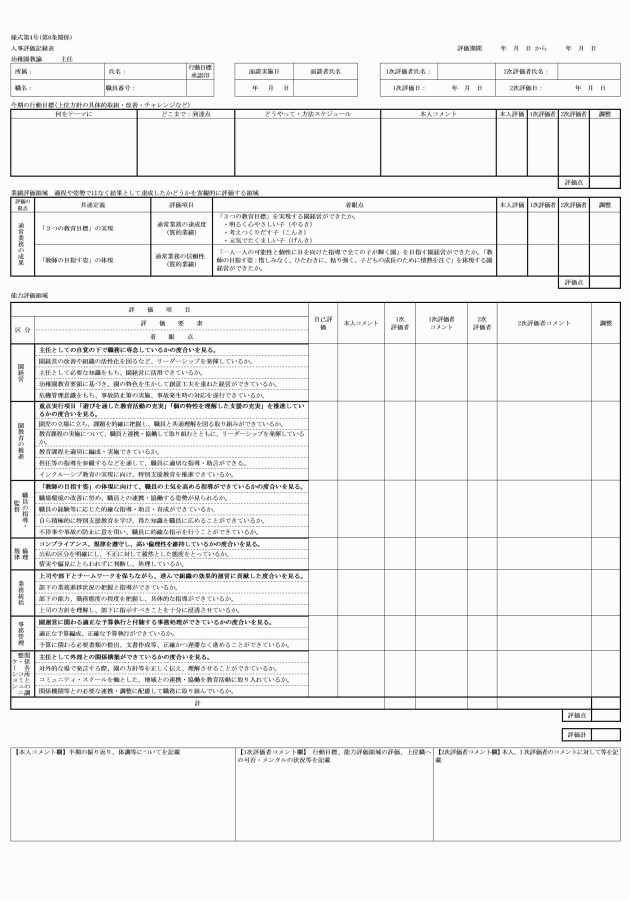

第8条 人事評価には、職位及び職種により次の各号に定める様式を使用する。

(1) 参事・課長・主幹・技官(以下「管理職」という。)課長補佐、係長が用いる評価記録書(様式第1号)

(2) 主任主査以下が用いる評価記録書(様式第2号)

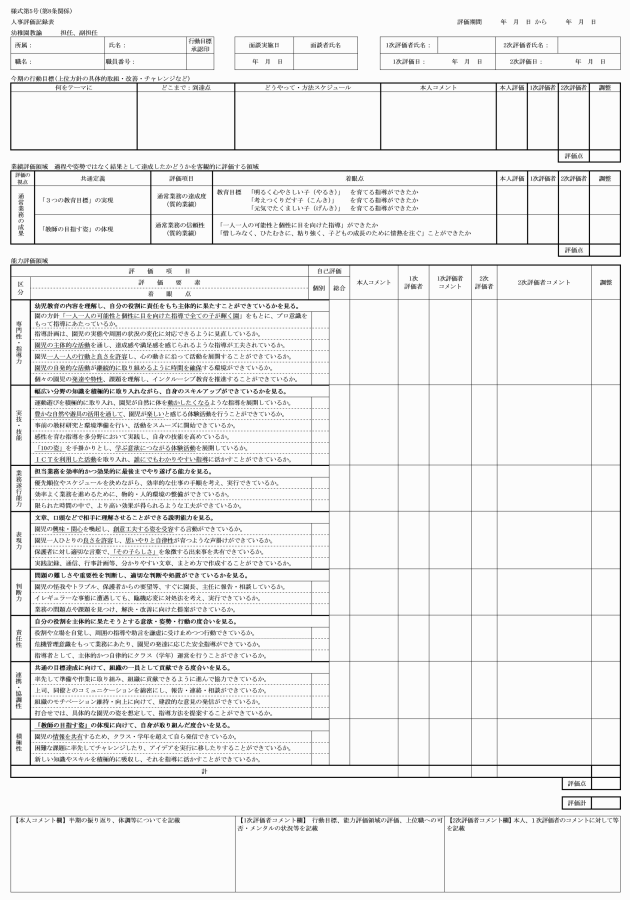

(3) 坂祝町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に勤務する職員のうち、園長が用いる評価記録書(様式第3号)

(4) 幼稚園に勤務する職員のうち、主任職が用いる評価記録書(様式第4号)

(5) 幼稚園に勤務する職員のうち、担任及び副担任が用いる評価記録書(様式第5号)

2 評価は、原則5段階評価の方法で行うものとし、その記号の表す意味は、次の各号に定めるところによる。

(1) 5の記号 求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。

(2) 4の記号 求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。

(3) 3の記号 求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である。(通常)

(4) 2の記号 求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないまでとはいえない。)

(5) 1の記号 求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)

(6) Nの記号 評価できない。(自己評価:そのような行動をとる機会がなかった場合。第1評価等:そのような行動をとる機会がなく、観察できなかった場合)

3 評価者は、評価項目のそれぞれに評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

目標達成実績 | 達成度 | |

数値化できる場合 | 数値化できない場合 | |

目標を大きく上回る | 目標を大幅に上回る質の良い内容でできた場合 | 5 |

目標を上回る | 目標を上回る質の良い内容でできた場合 | 4 |

目標達成 | 内容と期限が目標どおりできた場合 | 3 |

目標を下回る | 目標を下回る質の内容か、又は期限よりも遅れた場合 | 2 |

目標を大きく下回る | 目標を大幅に下回る質の不良な内容で、年度内に完了できなかった場合 | 1 |

2 評価者は、目標ごとに達成度の評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第10条 第1評価者若しくは第2評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(能力評価)

第11条 能力評価については、各期における能力、意欲・実績を客観的に評価する。

(自己申告)

第12条 第1評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

2 第2評価者は、第1評価者による不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第2評価者としての評価を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、第2評価者は当該点数を付す前に、第1評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、第2評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には第2評価者に再調整を行わせた上で、業績評価及び業績評価領域並びに能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 第1評価者又は第2評価者は、前項の確認を行った後に被評価者の業績評価及び業績評価領域並びに能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 第5条の表による評価者に事故等のある場合は、町長が適当と認める職員を評価者に指定する。

7 一人の被評価者について、第1評価者となるべき職位の者が2以上ある場合には、第2評価者が当該被評価者の第1評価者を指定するものとする。

第14条及び第15条 削除

(評価の配分割合)

第16条 人事評価における行動目標・業績評価領域・能力評価の割合配分は次のとおりとする。

行動目標20%・業績評価領域20%・能力評価60%

(職員の異動又は併任への対応)

第17条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の修正)

第18条 人事評価記録書は、確認が行われた後は、事務上の誤りがあった場合を除き、その記録の修正を行ってはならない。

(人事評価記録書の保管)

第19条 人事評価記録書は、第13条第3項の確認をした日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第20条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(勤勉手当の適用区分)

第21条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績に応じた成績率の区分及び配分割合は、次のとおりとする。

成績率 | 配分割合 |

基準成績率に100分の10を加算した率 | 10%以内 |

基準成績率に100分の5を加算した率 | 20%以内 |

基準成績率 | 残りの割合 |

基準成績率から100分の5を減じた率 | 20%以内 |

基準成績率から100分の10を減じた率 | 10%以内 |

2 管理職及び技労職員に適用する勤勉手当の勤務成績に応じた成績率の区分及び配分割合については、前項の規定によらず、都度、町長が別に定める補正を加える場合がある。

(苦情への対応)

第22条 第13条第4項の規定に基づき開示された業績評価及び業績評価領域並びに能力評価の結果に関する職員の苦情への対応をするため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、所属の課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出があった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整)

第23条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、課長等で構成する連絡調整会議を行うものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成27年訓令第31号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年訓令第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

附則(令和7年訓令第23号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。